Concrete reforming association

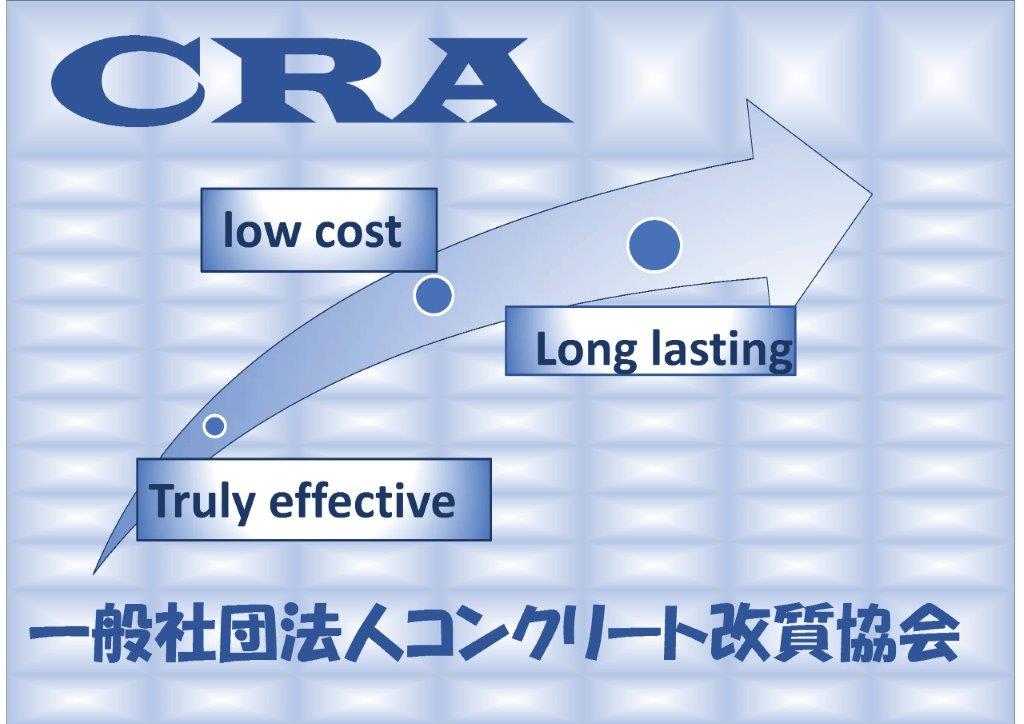

| カリウム電子 |

|

| ナトリウム電子 |

|

技術紹介(止水可能な表面含浸材)

2.反応型を推奨する理由

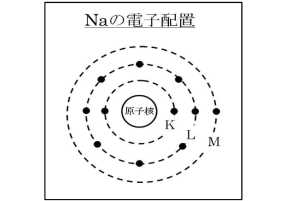

| 水の分子径 |

|

液体のH2Oの分子径 > CO2の分子径 > C-S-Hゲルを充填後の空隙

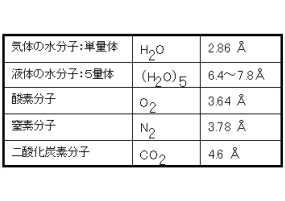

| 適用範囲 | 単独使用する場合は、コンクリート示方書によるグレードⅠ(潜伏期)が適用範囲となります。 グレードⅡ及びⅢにおいては他の工法と併用となります。 |

| 推奨理由 | 塗布(吹き付け、ローラー塗等)するだけなので、ローコストであることです。 また、面的に塗布するので潜在クラックに有効です。 |

❶ 含浸材に漬け込んだコンクリート片表面のけい酸カルシウムが増加

❷ 含浸材に溶け出した水酸化カルシウムと含浸材が反応し、けい酸

カルシウムし沈降(ゲル状態)。

※C-S-Hゲル化することが重要ではなく、けい酸カルシウム化して空隙を充填して、劣化因子侵入の抑制が大切。

❸ 未反応の原液は、再度反応し、けい酸カルシウム化。

写真は40年前のコンクリートで、カルシウム分が溶け出して骨材が洗い出し状態となっています。けい酸カリウムを主成分としたけい酸塩系表面含浸材だけで止水しています。含浸材に求められる、表層部の空隙や微細ひび割れを充填(緻密化)し、水の浸透を防いでいます。

けい酸塩系表面含浸材には、けい酸リチウムを主成分とする固化型もありますが、含浸材が固化した時点で反応しません。一方、反応型は、未反応の含浸材が残っている場合に、水分が供給されると再度反応するので、効果の持続期間が長くなる点が大きく異なります。

以上のことから、真に有効で、ローコストで、長期間効果が持続できるそのような材料は、けい酸カリウムを主成分とした製品であり、その事実を広く普及していく必要があります。

東北地方整備局の 「 コンクリート構造物の品質確保の手引き(案) 2019年改訂版 」において、試行工事においては、コンクリートの

表層の評価を行うことになっています。これまでの強度確認に加え、目視や現場透水量試験等で表層評価が重要とされています。

耐久性の向上を目的とし含浸材を塗布した場合は、試行工事に関わらず表層評価を行うべきです。また、同じ測定ポイントをおいて効果

が持続しているか継続的に検証する事も必要ではないでしょうか?

反応型は、本法人が目指しているローコストで、長期間効果が持続できるという目標を満足しています。適用範囲内であれば、反応型のけい酸塩系表面含浸材を推奨します。

けい酸塩系表面含浸材を塗布することで再漏水しない理由!

大きく違うのは電子の数ですが、最外殻電子が原子核から遠いのがカリウムです。この違いが、コンクリート構造物の改質化に加え、止水性能の向上につながります。

コンクリートが老朽化しているのでカルシム分の補充が必要とされている場合もあるようですが、水路など特殊な場合を除きカルシム分が

溶け出してしまうことは少ないと思います。補充なしで表層部を緻密化出来れば余分なコストがかかりません。カルシウム分を補充すること

が老朽化したコンクリート構造物に有効との研究もあるようですが、補充なしでも緻密化し止水できる含浸材も存在します。

コンクリートライブラリー137において、けい酸塩系表面含浸材は、けい酸ナトリウムまたはけい酸カリウムを主成分にしたものに分類されています。けい酸カリウムを構成するカリウムもけい酸ナトリウムを構成するナトリウムも同じアルカリ金属類に属しているので、その物理的性質及び化学的性質はよく似ています。

このスライドでわかることは、両者の止水力に大きな差が表れることです。

けい酸塩系表面含浸材においては、K572試験で性能試験が定められていますが、この試験方法では現せないのがこの止水力の差です。テストに弱いが、本番には強い技術もあります。

CO2や塩化物イオンの侵入は防げても、水の侵入は防げない材料で、コンクリート構造物の長寿命化に期待ができるでしょうか?

真に有効で、ローコストで、長期間効果が継続できる技術! やっとたどり着いた止水力!

❶ コンクリート片をけい酸カリウム主成分の含浸材に1か月漬け込む

❷ 水に溶けにくいけい酸カリウムの生成を確認

(試験管を傾けてもコンクリート片は転がらない)

※C-S-Hゲル化するのが目的でなく、空隙を充填するのが目的で、水で 流れ出るようでは止水が出来ません。

3.反応型けい酸塩系表面含浸材の主成分の違いについて

1.けい酸塩系表面含浸材の適用範囲、推奨する理由

(XPS分析で反応物を確認しました)

けい酸塩系表面含浸材で空隙を充填(緻密化)し、劣化因子(CO2等)の侵入を防げるのに、液体のH2Oが通過する技術で、本当にコンクリート構造物の長寿命化に貢献できるのか?と疑問を持ちながら、真に有効な技術を探していました。

そのような中、けい酸カリウムを主成分としたけい酸塩系表面含浸材は、本法人の目的である真に有効で!ローコストで!長期間効果が継続できる技術! やっとたどり着いた止水力! 再漏水しない技術!であることを確信しました。